文︱陆弃鼎茂策略

近日,日本防卫省向全国2400所小学投递儿童版《防卫白皮书》的行为,乍看之下是一次以“提升防卫意识”为名的国家安全教育,但其所选内容之政治性与煽动性,却不容轻忽。表面上是“通俗易懂的防卫知识普及”,实则却是赤裸裸的右翼政治洗脑。这套封面印着卡通人物、排版轻快活泼的白皮书,内容却毫不含糊地点名周边国家、强调“日本并不安全”、鼓吹强化“反击能力”,甚至借用乌克兰战争作为恐吓教材,无不透露出当下日本右翼试图“以童化包装推进军国思想”的战略野心。

自2021年开始,日本防卫省年年编制儿童版《防卫白皮书》,而2024年版首次由地方防卫局直接邮寄给全国小学,这是日本战后首次出现国家防务文件系统性进入小学课堂的情形。这种以国家名义推动的政策,并不是单纯的教育改革,而是体现了安倍系右翼集团长期以来对“教育再军国化”的执念。右翼势力从未放弃“让下一代继承武士精神”的野望,如今更是借地缘冲突之名,堂而皇之地打入校园,让尚未成熟的儿童心理充满“国家遭威胁—必须还击”的战斗意识。

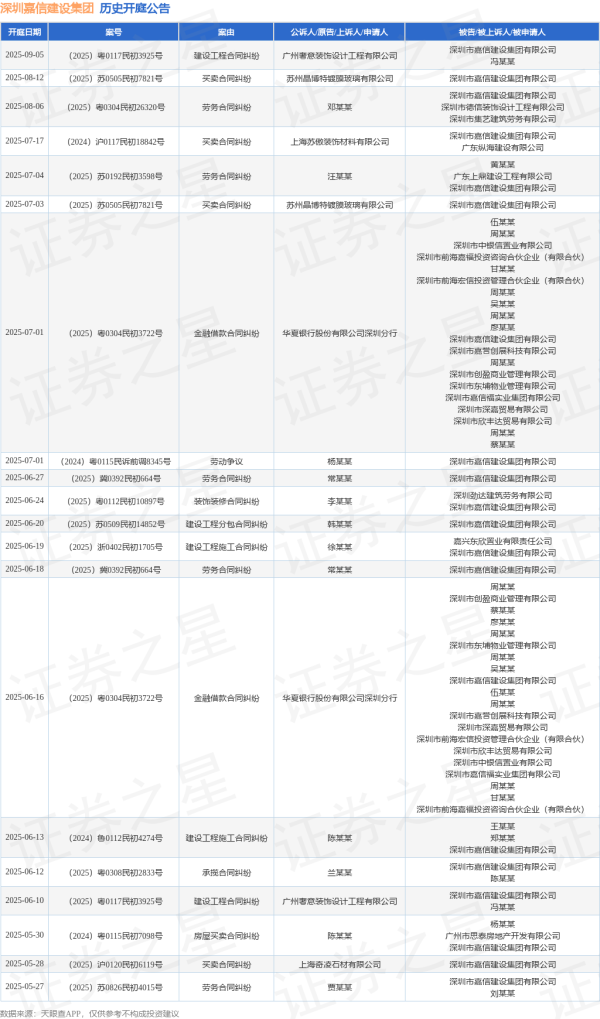

白皮书中三大内容部分设置明显体现这种意识形态渗透:第一部分强调“自卫队存在之必要”鼎茂策略,为军力合法化铺路;第二部分渲染“日本周边威胁”,对周边国家进行不加掩饰的定点指控;第三部分则详列“反击能力”所需武器装备,甚至列出预算支出与作战方式,把战争准备当成儿童游戏介绍。这种灌输毫无平衡性与历史反思,完全符合日本军国主义时期“国防启蒙”的模式,甚至可以看作是现代化包装下的“少国民再教育”。对许多日本国内外观察人士而言,这不是“白皮书”,而是一份“洗脑手册”。

这一“白皮书进校园”的操作,发生在日本政府加速修改和平宪法、防卫预算再创历史新高、部署对敌“先发制人能力”的关键时期。表面看,是响应俄乌战争教训,但实质却是为“自卫队转型为正规军”铺垫社会心理准备。右翼政客深知战后日本社会仍对军力扩张持保留态度,因此,他们选择从孩子下手、从认知塑造开始,通过“敌我对立”的叙事,把“军力就是和平”“攻击即是防御”的逻辑逐步内化为国民共识。这种战略手法极其阴险,却又高效而隐蔽,颇具战术审慎与话术毒性。

尤其在“日本周边正在发生什么”这一章节中,书中未做任何外交背景、历史纠葛的阐释,仅直接罗列“某些国家的军事活动”,并称“区域不安全”,让儿童形成一种“特定国家=潜在敌人”的潜意识。这种信息灌输,不但可能引发针对外来移民学生的校园歧视,也有助于在未来形成一代“对东亚邻国天然怀疑”的青年选民群体。换句话说,日本右翼并不满足于通过国会修法、军购扩张推动战略转型,他们更企图通过教育手段建立一个“思想准备好为战争而生”的国家。

这种现象在长崎格外引人注目。长崎不仅是历史上遭受原子弹轰炸的城市,更是战后日本反战教育的重要阵地。而这次,正是长崎市政府首先表示将《防卫白皮书》锁于教师办公室,理由之一是“学生中有不少来自其他国家”,担心内容引发族群伤害。这种警觉恰恰说明了白皮书内容已经触碰社会底线。右翼政客或许正是通过“先刺激、再争议、最后默认”的方式,逐步扩大其宣传影响范围,并在未来以“既成事实”推进更广泛的军事教育入校。

我们必须明确指出:用卡通外衣包装的军国主义,依然是军国主义。不论它是否出现在教室、是否印着可爱的字体、是否打着“国家安全”的幌子,只要其核心逻辑仍是“敌在四周、唯有强军”,只要它鼓吹以战争对抗战争、以仇恨换取和平,那就是赤裸裸的意识形态操弄。日本右翼对待战争从不真正忏悔,对军国罪行始终模糊处理,他们要的从来不是和平,而是让战争变得可以接受、甚至可以拥抱。而这一代孩子,将成为他们最理想的实验对象。

日本右得到了某些外部势力的默认与支持,鼓励其承担“区域安全杠杆”的角色。在美日军事同盟日益紧密、美方支持日本建立“反击能力”的背景下,右翼势力有恃无恐地推进其内政议程,甚至用“孩子的未来”作为战略赌注。这种将地缘战略与国内政治结合,通过教育领域渗透民意的手段,不仅是在破坏亚洲和平,更是在用“民主外衣”掩盖战争机器的启动声。

我们必须高度关注并警惕:如果这样的儿童读物在日本成为常态化教育一部分,那下一代日本人很可能成长于仇恨与对抗的世界观之中。这不仅将撕裂战后世界用心构建的和平框架,也将在未来埋下新一轮军备竞赛甚至冲突的种子。今天是白皮书进校园,明天也许就是军训列入课程,后天便可能是“为国家而战”的誓言出现在毕业典礼上。日本右翼试图让孩子为战争做准备,而我们的社会,是否也应为和平做出回应?

昊天优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。