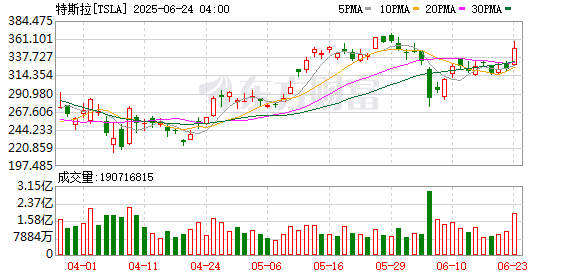

1964年安泰证券,中国原子弹在罗布泊成功爆炸,震惊世界。

可你可能不知道,在这场划时代的大事件背后,竟然藏着一个美国人,还是特朗普的亲叔叔——约翰·乔治·特朗普。

一个对手阵营的科学家,怎么会和中国的核计划扯上关系?

物理科学家的护宝传奇

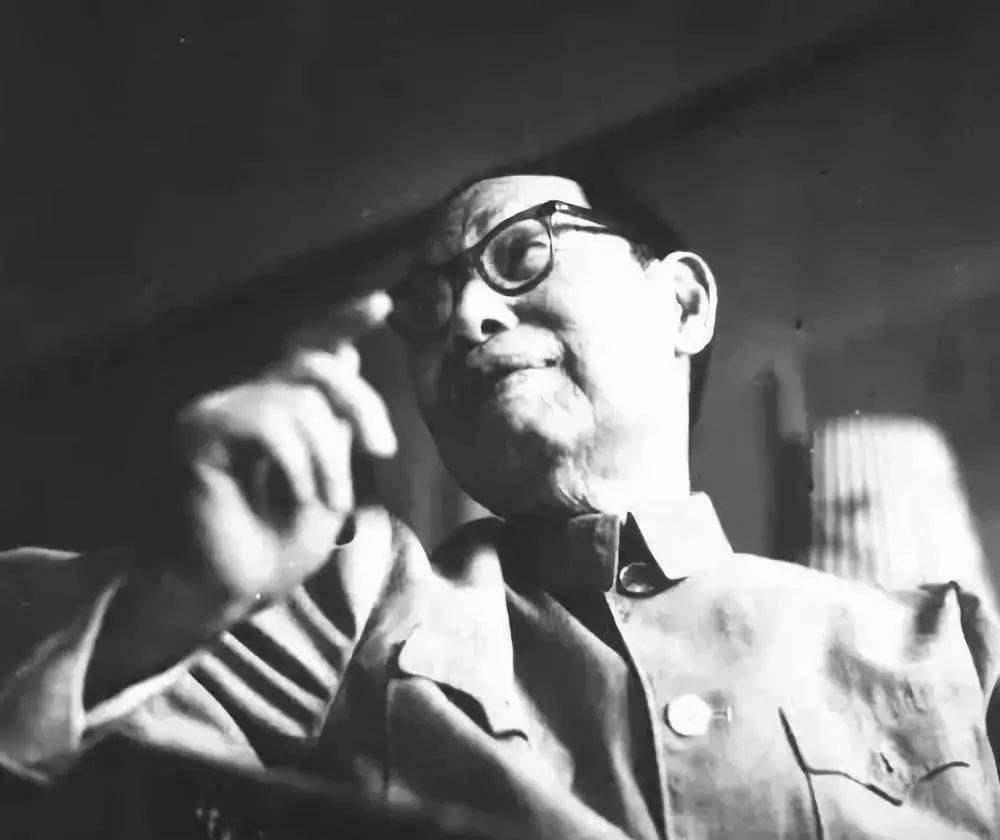

说起这事儿,得从一个叫赵忠尧的中国人说起。

赵忠尧1902年生在浙江诸暨,脑子好使,1920年考进南京高等师范学校,后来又跑到美国加州理工拿了博士学位。更厉害的是,1931年他跑到英国剑桥大学,跟着大名鼎鼎的卢瑟福学核物理。

卢瑟福这人你可能知道,就是那个\"原子核之父\",在物理界那可是神一样的存在。临别时,老师给了赵忠尧一份厚礼——50毫克放射性镭。别小看这点东西,在当时那可是比黄金还贵的宝贝,搞核物理研究离了它根本玩不转。

赵忠尧小心翼翼地把这宝贝带回国,在清华大学开了中国第一门核物理课,还建了第一个核物理实验室。可好景不长,1937年\"七七事变\"爆发,日本人打过来了,清华园也不安全了。

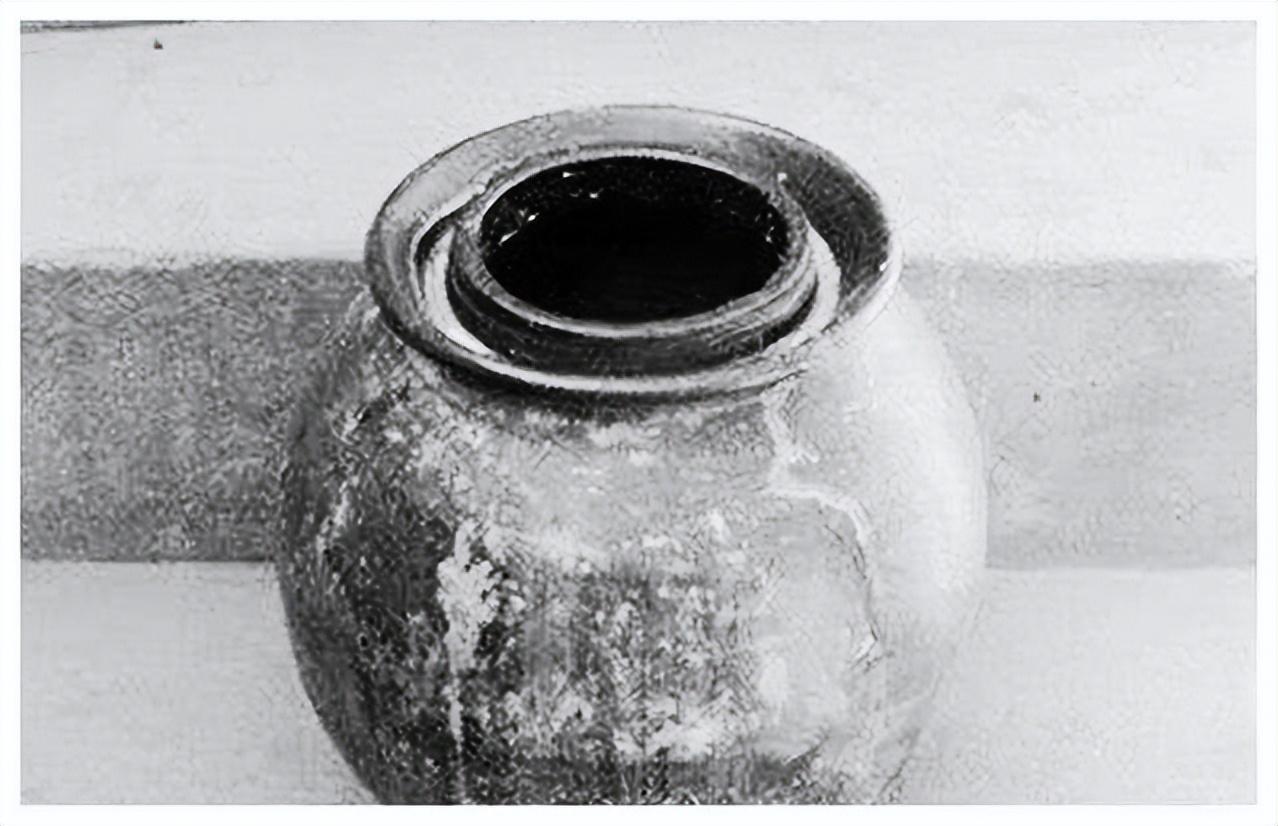

7月29日那天情况特别紧急,日军随时可能冲进清华园。赵忠尧急得不行,这50毫克镭要是落到日本人手里,那中国的核物理研究就彻底完蛋了。他冒着生命危险潜回实验室,把镭偷了出来。

他把自己扮成难民,找了个破咸菜坛子,把镭藏在里面,抱着这个坛子从北京一路走到长沙。一个多月的时间,饿了啃干粮,累了也不敢睡踏实,生怕坛子被偷。到了长沙见到校长梅贻琦,他把坛子往桌上一放,整个人都虚脱了。

这50毫克镭后来在西南联大发挥了大作用安泰证券,师生们靠着它做出了中国第一个中子放射性实验。但赵忠尧心里清楚,光有镭还不够,真正搞核研究还得有加速器,那才是能撬开原子核秘密的金钥匙。

太平洋上的震撼与决心

1946年,机会来了。美国在太平洋比基尼岛试爆原子弹,邀请中、苏、英、法四国代表观摩,赵忠尧代表中国去了现场。

看着那朵冲天而起的蘑菇云,他心情复杂得很。震撼于原子弹的威力,同时也为中国的落后感到心酸——人家都有原子弹了,我们连一台加速器都没有。

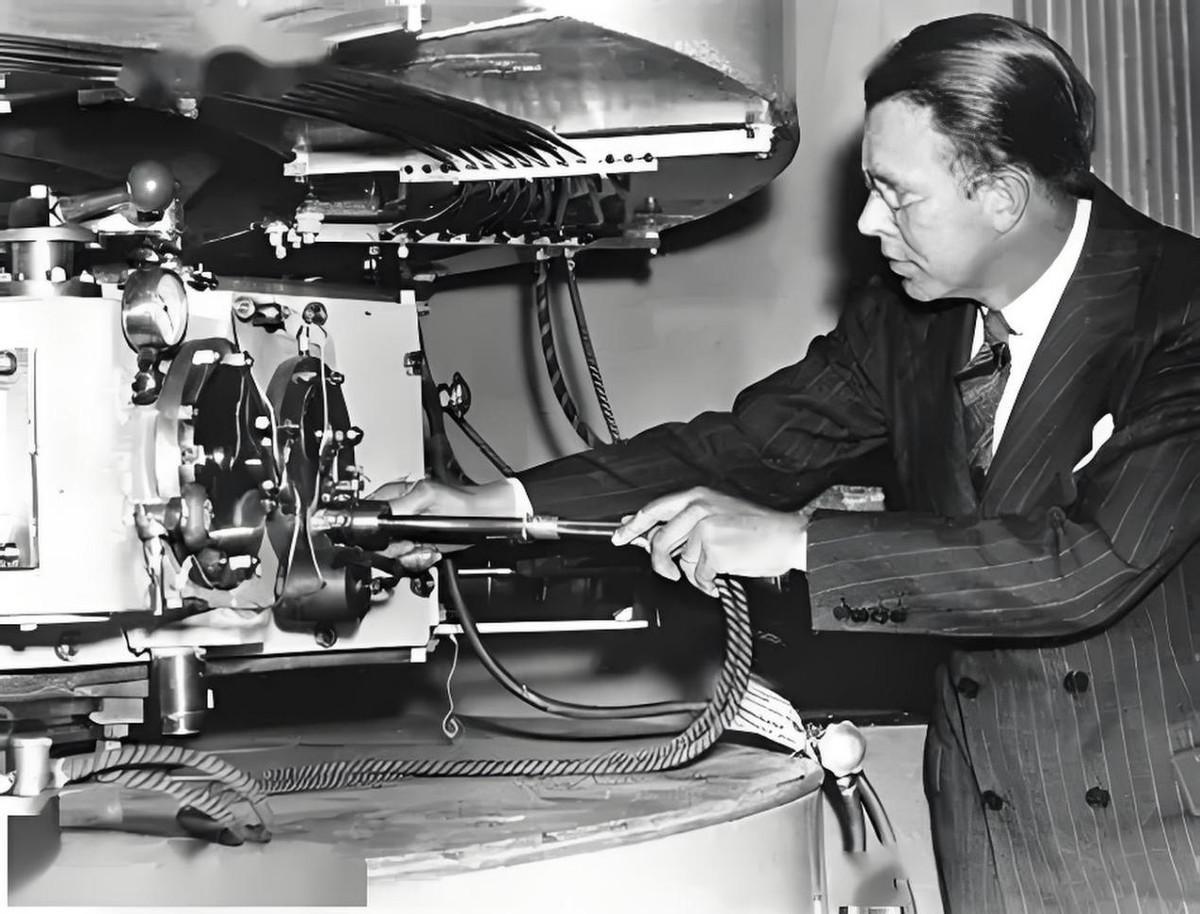

回国后,他跟政府汇报想买台加速器,上面倒是批了5万美元,可问题是一台加速器至少要40万美元,这点钱连零头都不够。赵忠尧没泄气,他做了个大胆的决定——留在美国,想办法搞到加速器技术。

他先回了老东家加州理工,后来又去了麻省理工学院的加速器实验室。为了学技术,他干起了义务研究,什么工资都不要,就为了能接触到设备,摸清楚门道。省吃俭用,宁可饿肚子也要攒钱买零件。

因为他心里憋着一口气:不带点真东西回去,国内的核研究永远只能是纸上谈兵。

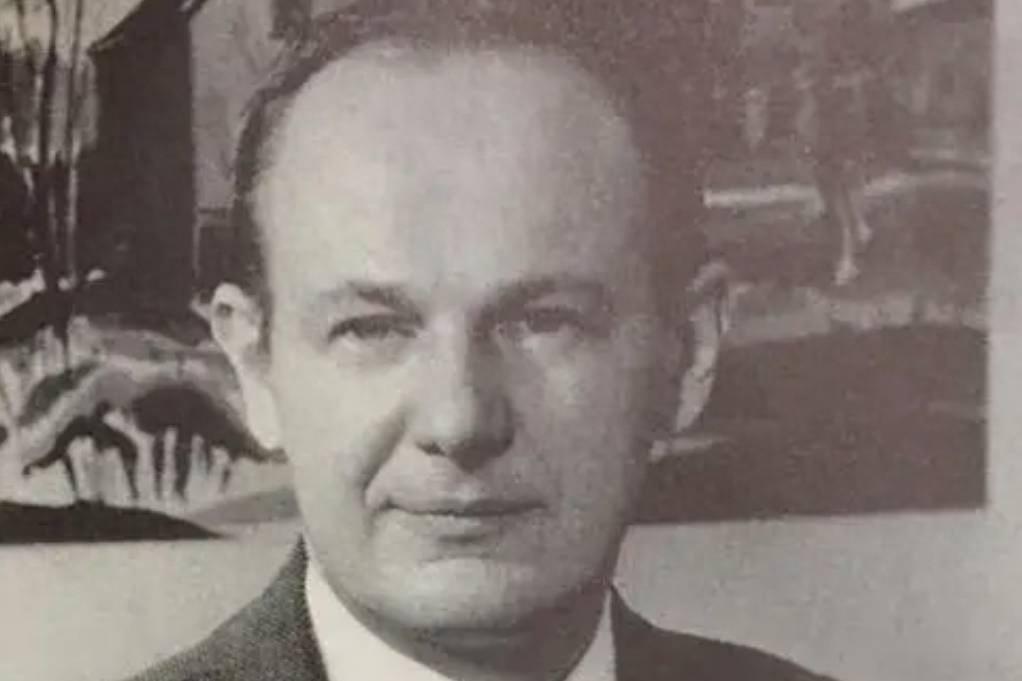

就在这个时候,他遇到了一个改变命运的人——约翰·乔治·特朗普,也就是特朗普的亲叔叔。

一次跨越国界的科学友谊

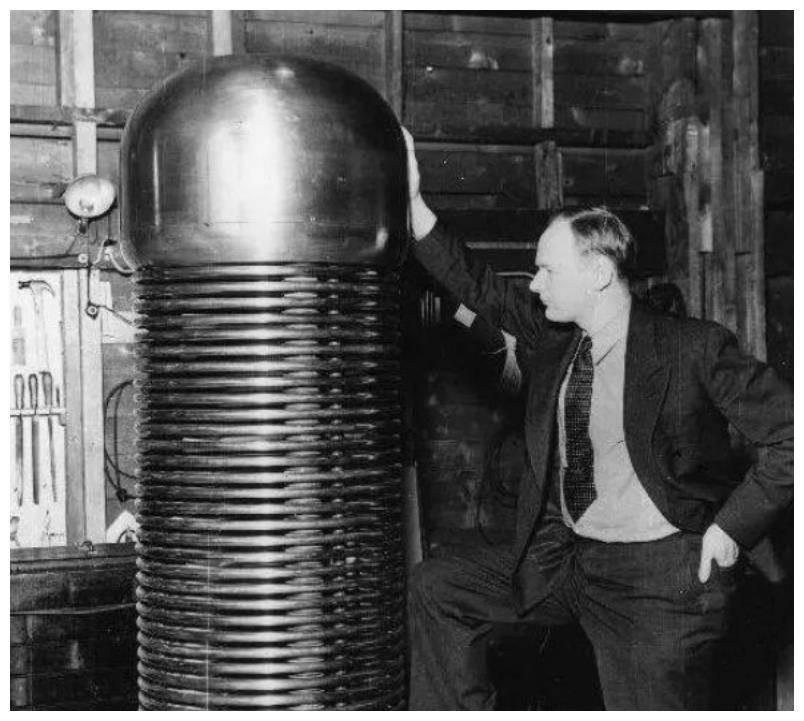

约翰·特朗普在MIT可是个大人物,29岁就成了加速器领域的顶尖专家,手里掌握着最先进的技术和资源。按说,赵忠尧一个从中国来的穷学者,跟这样的大佬应该是八竿子打不着的关系。

可偏偏安泰证券,科学这东西有时候真能让人惺惺相惜。约翰·特朗普看到赵忠尧为了学技术连觉都不睡,熬夜抄图纸、记数据,那股子拼命劲儿让他很感动。

约翰·特朗普不是个小气的人,他把实验室的门对赵忠尧敞开,图纸、实验数据随便看,甚至还让他参与了一些内部项目。这种信任对赵忠尧来说简直像开了一扇天窗。

有一次,实验室有台老旧的加速器要报废,准备送去废品厂。约翰·特朗普琢磨了一下,决定把这台机器低价卖给赵忠尧,那价格低得跟白送没什么两样。这台加速器在美国可能不值一提,可对当时的中国来说,简直是无价之宝。

赵忠尧知道整台机器运不回去,但他脑子活,把核心部件都拆了下来,能带的带走,带不走的就死记硬背,把结构和原理全刻在脑子里。

可回国的路并不好走。美国方面查得很严,说赵忠尧接触了敏感技术,不能随便离开。美国人把他扣了好几个月,各种调查、问话,轮番上阵。

关键时刻,约翰·特朗普站出来了,找律师、写证明,还托朋友帮着说话。靠着这些帮助,赵忠尧才终于在1948年底辗转香港,踏上了回国的路。

从零件到原子弹

赵忠尧回国后没闲着,直接投入到中国科学院近代物理所的筹建工作中。他带回的不仅仅是加速器的零件,更重要的是从MIT学来的整套思路和技术。

国内的条件那叫一个艰苦,设备简陋,材料不齐,可他硬是带着学生用土办法一点点把东西拼出来。

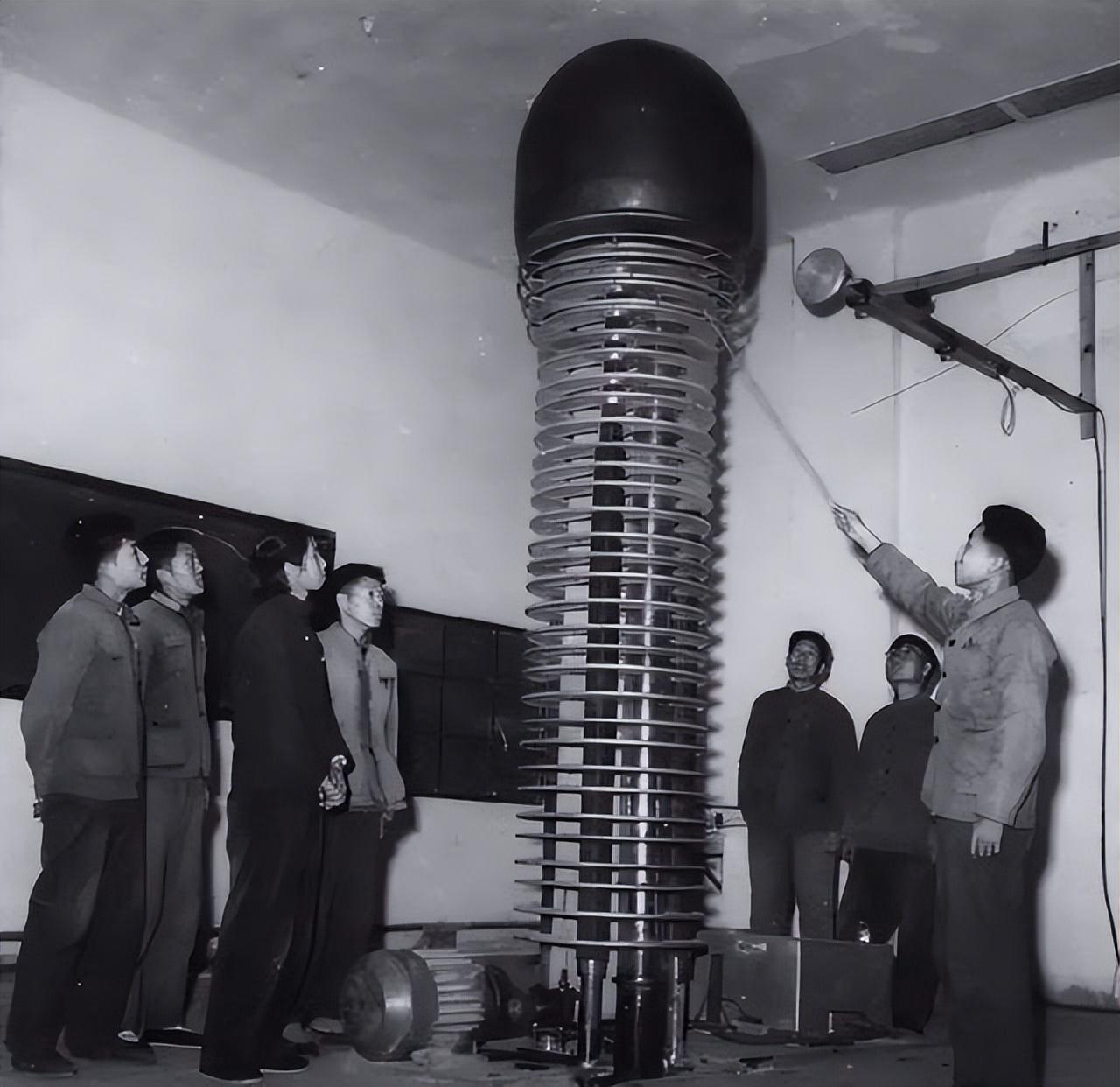

1948年,中国第一台70万电子伏质子静电加速器诞生了。这台机器虽然小,但意义重大,它标志着中国核物理研究真正有了自己的工具。

到了1958年,他又主持建成了250万电子伏的加速器。这台加速器可了不得,后来在核武器研发中立了大功,一直用到2000年才退役,足足服役了42年。

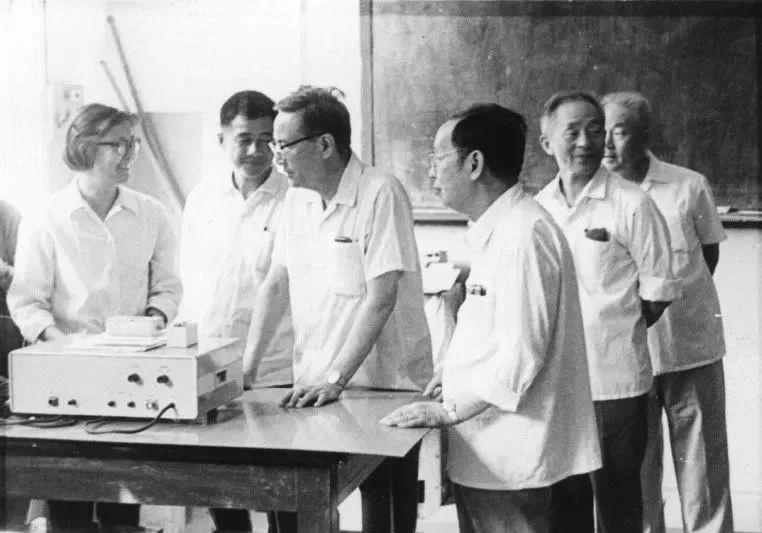

赵忠尧不光会造机器,还特别会带学生。钱三强、邓稼先、朱光亚、周光召,这几位后来的\"两弹一星\"功勋,都是他的学生。

还有杨振宁、李政道,后来拿了诺贝尔物理学奖。可以说,赵忠尧当年种下的种子,撑起了中国核事业的半壁江山。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊试爆成功,震惊世界。

虽然赵忠尧没有站在聚光灯下,但所有人都知道,那颗原子弹里凝聚着他当年的心血和汗水。

从1948年的第一台加速器,到1964年的原子弹,这16年间的每一步,都离不开他当年从美国带回的技术基础。

约翰·特朗普呢?这位美国科学家也没因为帮助中国而获得什么特别的荣誉。他的名字安静地躺在MIT的档案里,晚年选择隐居,远离政治的喧嚣。

但赵忠尧一直记着这位美国朋友,在回忆录里提到他时,字里行间都透着真诚的感激。

回头看这段历史,如果赵忠尧没去MIT,如果约翰·特朗普没有处理那台旧机器,如果美国海关卡得更严......中国核研究的起步可能会推迟好几年。

但巧合背后也有必然性,约翰·特朗普帮助赵忠尧,并不是出于什么政治考量,纯粹是科学家之间的相互欣赏。

而赵忠尧的厉害之处,就在于他能把一丝机会发挥出十倍的价值,一台报废设备、一些零散零件,在他手里竟然变成了中国核物理的基石。

科学没有国界,但科学家有祖国,而真正伟大的成就,往往来自于一代代人的接力传承。

昊天优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。